Die Geschichte der Nähmaschine

In jedem Haushalt findet sich heutzutage

eine Nähmaschine, die wohl kaum noch eine annähernde

Ähnlichkeit mit den Maschinen aufweist, die ganz am

Anfang der Entwicklung standen. Noch bevor überhaupt

handbetriebene Nähmaschinen genutzt wurden, verwendeten

die

Menschen Fischgräten zum Nähen, formten später aus

Knochen und Hörnern der Tiere spitze Nadeln, die das

Nähen erleichterten. Die erste Stahlnadel wurde erst im

14. Jahrhundert produziert und diente dann auch mehrere

Jahrhunderte weiter als wichtigstes Werkzeug für das

Nähen der Kleidung.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein erfreute sich der Beruf

des Schneiders zwar weiterhin großer Achtung, doch die

Industrialisierung hielt auch auf diesem Gebiet Einzug.

1755 konstruierte in England der Deutsche Charles

Frederic Wiesenthal die erste Maschine, die die mühsame

Aufgabe des Nähens übernehmen sollte. Der erste Prototyp

war mit einer beidseitigen Nadel versehen, die ein Öhr

in der Mitte aufwies.

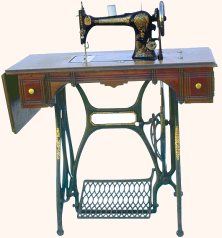

Die Maschinen, die dann nach und nach konstruiert

wurden, waren noch nicht klein und handlich, wie man es

heute gewohnt ist. Im Gegenteil waren sie aufwändig,

meistens auf Holzgerüsten befestigt, mit einer großen

Kurbel ausgestattet.

Während die erste Nähmaschine von Wiesenthal kaum mit

einem guten Schneider konkurrieren konnte, der dreißig

Stiche in der Minute schaffte, baute dann der Tischler

Thomas Saint in

London die nächste, auf die er auch ein

Patent anmeldete. Das Material war hauptsächlich Holz,

die Nadel war gegabelt, mit Vorstecher und Hakennadel

ausgestattet und konnte so Kettenstiche nähen. Auch

diese fand jedoch im Alltag keinen praktischen Nutzen,

alleine der Kettenstich sollte dann in Deutschland seine

Verwendung finden, umgesetzt von Balthasar Krems aus der

Eifel. Dieser konstruierte 1800 die erste

Kettenstichnähmaschine, die mittels eines Stachelrades

schrittweise das Nähgut voranschob. Diese Maschine

schaffte unglaubliche 300 Stiche pro Minute.

In Frankreich wurde dann die erste Fabrik für die

Herstellung von Nähmaschinen gegründet, geleitet von dem

französischen Schneider Barthélemy Thimonnier, dem die

eigene Arbeit einfach zu mühselig und zu langsam von der

Hand ging. Sein Entwurf einer Nähmaschine schaffte zwar

nur 200 Stiche in der Minute, wurde aber von der

Regierung gutgeheißen, die mit dieser Erleichterung der

Arbeit ganz andere Absichten verfolgte, so dass der

Schneider einen Großauftrag in der Herstellung bekam.

Damit ging die Nähmaschine in Serie, wurde dann

hauptsächlich dazu genutzt, um für das Militär schneller

und effektiver Uniformen zu nähen.

Nach der Eröffnung und dem Aufstieg der Fabrik musste

Thimonnier aus Paris flüchten. Gerüchten zufolge soll

seine Fabrik sogar von zweihundert unzufriedenen

Schneidern gestürmt

und zerstört worden sein. Thimonnier

versuchte sein Glück in England, kämpfte aber auch dort

mit zahlreichen Schwierigkeiten. Trotz seiner Erfindung

und dem Erfolg, starb er in großer Armut.

Ihm folgten weitere Erfinder, die ein ähnliches

Schicksal teilten, die Konstruktion zwar voranbrachten

und verbesserten, jedoch davon einfach nicht leben

konnten, teilweise, weil die Öffentlichkeit die

Maschinen nicht gut aufnahm und schon gar nicht kaufte,

teilweise, weil sie schnell wieder den Geist aufgaben

oder gar nicht zum Laufen gebracht werden konnten, wie

bei dem Amerikaner Walter Hunt, der die erste Maschine

entwarf, die mit zwei Fäden nähen sollte.

Etwas anders erging es dem Amerikaner Elias Howe. Er

gilt als der Erfinder der Doppelsteppstichnähmaschine

und ihm wird die eigentliche Entwicklung zugesprochen.

Auch sein Antrieb war die Armut, die Not seiner Familie,

die er kaum schaffte, durchzubringen. Durch das

Beobachten der Nähhandbewegung seiner Frau gelangte er

zu der Idee, eine Maschine zu erfinden, die ihr die

Arbeit erleichtern könnte. Sein fertiges Modell erregte

einiges Aufsehen, doch als es an das Verkaufen ging,

wollte keiner den Preis zahlen. Auch fürchtete man zu

dieser Zeit die Wut der Schneidergilde.

Howe hatte bis dahin schreckliches Pech. Die Armut

ermöglichte ihm nicht, ein Patent anmelden zu können. Er

zog von Amerika nach England, wo er sich mehr Erfolg

erhoffte, was nicht der Fall war. Bei seiner Rückkehr

hatte der einstige Mechaniker und nun reiche

Geschäftsmann Isaac

Singer bereits eine eigene Maschine

erfunden und patentieren lassen. Diese wurde wesentlich

günstiger verkauft und Howe reichte Klage ein, die ihm

dann auch vom Gericht bewilligt wurde. Der Verdienst

Singers musste geteilt werden, Howe wurde so doch noch

zu einem reichen Mann.

Die Herstellung von verschiedensten Nähmaschinen fand

schließlich auch in Europa Absatz. Da sein Vater ihm die

Arbeit in der Schmiede untersagte, baute z. B.

Adam Opel

innerhalb von acht Monaten seine erste Nähmaschine in

einem angrenzenden Kuhstall. In der Schweiz wiederum

erfand Fritz Gegauf die erste Hohlsaummaschine, gründete

dann auch eine Firma, die bis heute Nähmaschinen baut,

die 1930 unter dem gleichen Markennamen laufen -

BERNINA.

Die erste elektrische und transportable Nähmaschine

wurde 1940 in Genf von der Firma Tavaro S. A. gebaut.

Immer mehr Firmen interessierten sich für die

Herstellung der Nähmaschine, darunter waren Namen wie

Adler, Köhler, Opel und Phoenix. Die einfache

Haushaltsnähmaschine mit Antriebsriemen fand großen

Umsatz, wird heute natürlich nicht mehr hergestellt.

Moderne Nähmaschinen sind aus Plastik, computerisiert,

haben mehrere Nähprogramme, weisen einen

Elektronik-Stop-Motor auf und können u. a. automatisch

einfädeln oder per Touchscreen bedient werden. Die

klobigen, aus Holz oder Metall gebauten Nähmaschinen

kann man heutzutage nur noch in den verschiedenen Museen

der Städte bewundern, in denen sie entworfen wurden. Sie

besitzen einen nostalgischen Wert und geben Aufschluss

darüber, wie mühsam ihre eigene Geschichte gewesen ist.