Historische Glücksspielpraktiken im Laufe der

Jahrhunderte

Glücksspiele sind seit jeher ein Spiegel menschlicher

Neugierde und Risikobereitschaft. Bereits vor Jahrtausenden entwickelten sich

in vielen Kulturen erste Wettformen. Ob an königlichen Höfen, in bescheidenen

Schänken oder an Festtagen in ländlichen Regionen – in nahezu jeder Epoche fand

sich eine Variante, bei der Einsatz und Zufall aufeinandertreffen. Von

kultischen Ritualen bis hin zu Gesellschaftsspielen ging es stets darum, das

Unvorhersehbare zu begreifen. Dabei verblüffen Vielfalt und Wandelbarkeit:

Während einige Praktiken in Vergessenheit geraten sind, überdauerten andere, um

später in moderner Form erneut an Beliebtheit zu gewinnen.

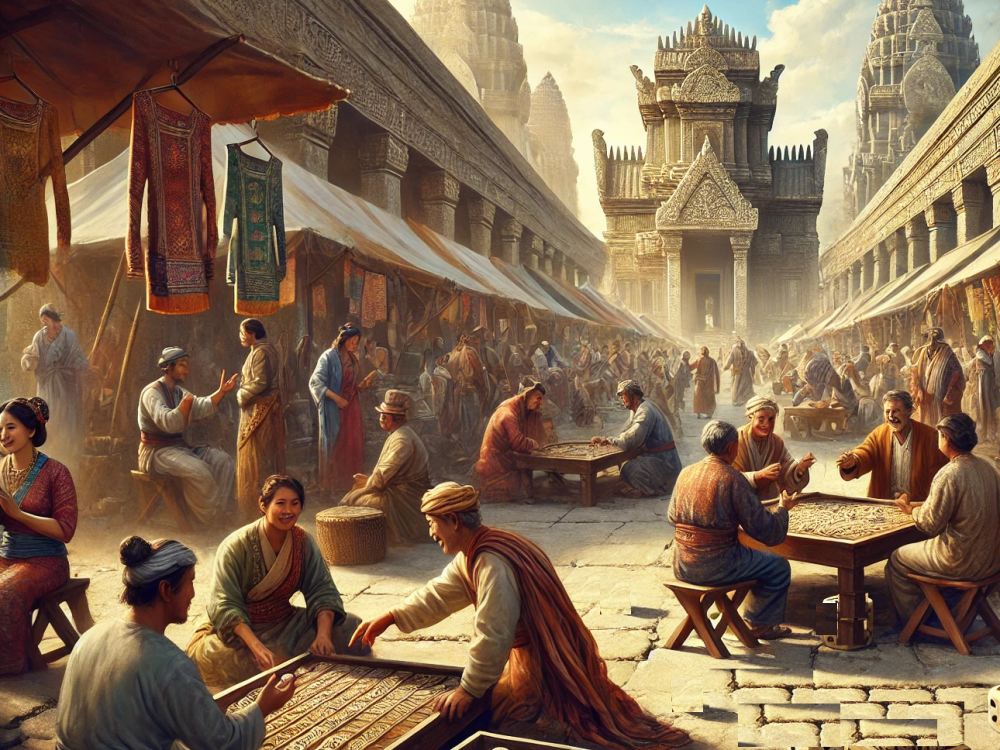

Die frühesten Spuren und ihre Verbreitung

Unglaublich alt sind Berichte über Würfel, die insbesondere

im asiatischen Raum entwickelt und praktiziert wurden. Holzstücke, Knochenreste

und kunstvoll geschnitzte Materialien fungierten als Instrumente des Zufalls.

Bereits frühe Hochkulturen setzten sich intensiv mit Zahlenwahrscheinlichkeiten

und Orakelhandlungen auseinander. In diesem Zusammenhang offenbart sich ein

breites Spektrum an Würfelspielen, die in Tempelanlagen oder auf Marktplätzen

stattfanden. Gerade

alte Würfelspiele in China illustrieren den

Umstand, dass sich volksnahe Traditionen und herrschaftliche Rituale mitunter

überschneiden. Dennoch erlebten solche Praktiken eine stetige Verbreitung

entlang der Seidenstraße und anderen Handelsrouten, was wiederum zum

kulturellen Austausch führte – die Faszination für das Spiel kannte schon

damals keine Grenzen.

Aufschwung in Europa und neue Impulse

Vor allem während der Epoche des

18. Jahrhundert

entstand in vielen europäischen Städten eine beinahe unersättliche Leidenschaft

für Glücksspiele. Adelige und wohlhabende Bürger suchten nach exklusiven

Unterhaltungsmöglichkeiten, während einfache Bevölkerungsschichten ähnliche

Vergnügungen eher in Wirtshäusern ausübten. Karten- und Tischspiele wurden

populär, und prunkvolle Salons boten oft mehr als nur den Anreiz, Geld zu

gewinnen. Währenddessen wuchs das Verlangen nach neuen Spielen, ausgeklügelten

Regeln und innovativen Geräten. Fasziniert von mechanischen Apparaturen wuchs

die Idee, rein zufallsgesteuerte Ergebnisse durch clevere Konstruktionen zu

erzielen – ein Ansatz, der das Glücksspiel später revolutionieren sollte.

Mechanische Neuerungen und der Siegeszug neuer Apparate

Bereits im 19. Jahrhundert machten Tüftler darauf

aufmerksam, dass Maschinen ein völlig neuartiges Spielerlebnis garantieren

könnten. Drehbare Zylinder, kunstvolle Zahnräder und federbasierte Auslöser

führten zu Apparaturen, bei denen keine menschliche Hand mehr das Ergebnis zu manipulieren

vermochte. Im Zuge dieser Entwicklungen entstanden erste Vorläufer moderner

Automaten. Heutzutage sind

Spielautomaten beliebte Vertreter einer langen

Tradition mechanischer und später elektronischer Spielhilfen. Der stetige

Wandel – von dampfbetriebenen Konstruktionen bis hin zu digitalen Plattformen –

zeigt, wie Technik und Zeitgeist untrennbar verwoben sind. Während einst das

gesellige Beisammensein vor Ort entscheidend war, ermöglichen neuere

Ausführungen den Zugang zum Glücksspiel in den eigenen vier Wänden oder

unterwegs. Die Grundmotivation aber bleibt: Ein kurzer Griff oder Klick kann

das Schicksal in ungeahnte Bahnen lenken.

Gesellschaftliche Debatten und normative Regelungen

Da in vielen Ländern das Glücksspieltehema stets

gesellschaftspolitische Kontroversen hervorruft, blieb eine Regulierung nicht

aus. Bereits im

19. Jahrhundert wurde versucht, Ausschweifungen

durch Gesetze zu unterbinden oder zumindest einzudämmen. Nicht selten waren

religiöse Institutionen Mitinitiatoren strenger Verbote, da Geldspiele als

Sittenverfall galten. Gleichzeitig entwickelte sich mancherorts eine

florierende Untergrundkultur, deren Schaffung vor allem auf das Verlangen nach

unkontrollierten Gewinnchancen zurückzuführen ist. Viele Regierungen suchten

nach Kompromissen, um einerseits Steuergelder zu generieren und andererseits

moralische Skandale zu vermeiden. Für einige Zeit wuchsen deshalb öffentliche Spielbanken

zur Attraktion für Reisende und Einheimische. Dort verbanden sich glanzvolles

Ambiente, gesellschaftliches Sehen-und-Gesehen-Werden und eine wachsende

Spielerelite zu einem unverkennbaren Bild jener Dekaden, in denen das

Glücksspiel zu einem bedeutsamen Statussymbol avancierte.

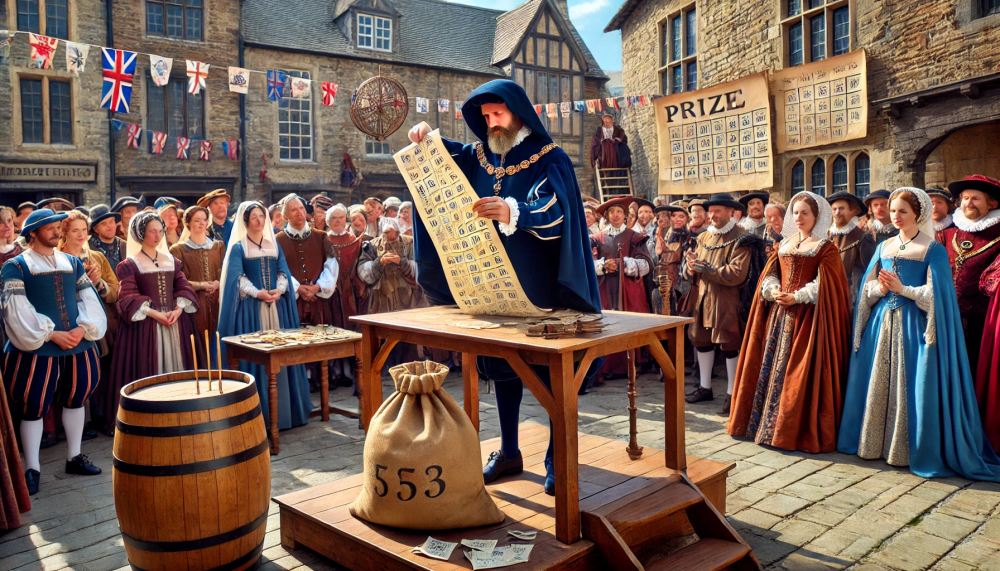

Weltweite Traditionen und Lotterien

In zahlreichen Kulturen war und ist das Prinzip des

Losverfahrens von enormer Bedeutung. Während in asiatischen Regionen bestimmte

Glücksziehungen häufig religiöse oder gemeinnützige Hintergründe besaßen,

entwickelte Europa bereits vor Jahrhunderten fortgeschrittene Konzepte, die auf

Anonymität und Zufälligkeit setzten.

Lotterien in der Renaissance zeigen eindrücklich,

wie Gemeinschaftskassen und Stiftungen von Wettausschüttungen profitierten. Ob

Schulbau, Kirchenrenovierung oder Stadterweiterung – die Einbindung des Volkes

in finanzielle Projekte führte zu einer zunehmend breiten Akzeptanz. Jenseits der

kontinentalen Grenzen gab es regionalspezifische Ausprägungen, wie das Bingo in

Nordamerika oder Tombolas während lateinamerikanischer Feierlichkeiten. Die

Vorstellung, das Glück mittels einer simplen Ziehung herauszufordern,

begleitete zahllose Generationen in den unterschiedlichsten Verhältnissen:

Ganze Dynastien stützten sich zuweilen auf die Gewinne, die über Wochen oder

gar Monate angehäuft wurden.

Dynamiken von Reichtum und Sozialstruktur

Auch im Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts setzten sich

Diskussionen über die Wechselwirkungen von ökonomischem Status und

Glücksspielsucht fort. Manche Theoretiker vertreten die Auffassung, dass die

Aussicht auf schnellen Gewinn gerade für sozial benachteiligte Gruppen

besonders verführerisch erscheint. Andere Beobachtungen legen nahe, dass die

Elite weiterhin eigene Clubs und exklusive Turniere bevorzugt, um

gewinnbringende Allianzen zu knüpfen oder einfach eine extravagante

Freizeitgestaltung zu zelebrieren. Zwischen diesen Extremen existieren zahllose

Zwischenstufen, denn Glücksspiele finden sich in nahezu jedem Milieu. Während

die einen in einer gediegenen Poker-Runde eine strategische Herausforderung

suchen, reizt andere das spontane Setzen auf ein einzelnes würfelbasiertes

Ereignis. Politische Maßnahmen und mediale Berichterstattung heizen die Debatte

immer wieder an: Ist Glücksspiel ein harmloses Vergnügen, eine gefährliche

Abhängigkeit – oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?

Kontinuierliche Veränderungen durch Technik und

Globalisierung

In einer zunehmend vernetzten Welt entfaltet Glücksspiel

eine neue Dimension. Internetbasierte Plattformen, mobile Apps und

Live-Streaming-Technologien erweitern das traditionelle Repertoire, indem sie

Echtzeit-Erfahrungen mit erweiterten Zahlungsoptionen verbinden. Während einige

kulturelle Spielweisen durch den digitalen Boom an Popularität gewinnen, stehen

wiederum altertümliche Varianten eher im Schatten moderner Alternativen. Gerade

digitale Casinos gelten heute als hochdynamische Sphäre, die zuvor ungekannte

Spielformen hervorbringt: Virtual-Reality-Roulette, interaktive Chat-Funktionen

und ein beinahe unendliches Angebot an unterschiedlichen Spielkonzepten prägen

das Bild. Gleichzeitig zeigt sich, wie historische Wurzeln erhalten bleiben,

indem klassische Symbole, Mechaniken und Rituale geschickt in neue Technologien

integriert werden. All dies unterstreicht die Vielseitigkeit und Beständigkeit

jener Menschheitskonstante, die sich um das Glück im Spiel dreht und seit jeher

fasziniert.

Gegenwärtig liegt die Herausforderung darin, das komplexe

Geflecht aus Tradition, Aufbruchstimmung und Risikofreude zu begreifen.

Zahlreiche Staaten ringen um eine verantwortungsvolle Regulierung. Umfassende

Präventionsmaßnahmen sollen das exzessive Spiel eindämmen und zugleich Platz für

unterhaltsame wie kulturell wertvolle Formen schaffen. Genau diese Mischung aus

alt und neu macht den Reiz von Glücksspielpraktiken aus – sie stehen für den

menschlichen Drang, Grenzen zu testen, Schicksal und Strategie zu verbinden und

mitunter sogar aus Widrigkeiten Gewinn zu schlagen.